L’abondance des 45 Tours a engendré une culture parallèle souterraine : les pochettes de disques entièrement dessinées à la main, recréées, détournées ou volontairement détruites.

1. Présentation de la collection de Barnabé Mons

Collectionneur et curateur (notamment l’exposition “Fan Art” au MIAM de Sète — Musée International des Arts Modestes — avec Hervé Di Rosa), passionné et spécialiste des cultures populaires, Barnabé Mons est venu présenter sa collection unique de pochettes de disques réalisées à la main. Outre un éclairage passionnant sur le sujet, il a mis l’accent sur sa collaboration avec Patrice Caillet, autre spécialiste et collectionneur, auteur de deux ouvrages de référence :

- Discographisme re-créatif / Recreational Discographics, Editions Bricolage, 2004

- Discographisme récréatif / Homemade records sleeves, Editions Bricolage / en marge, 2009

“A partir de la seconde moitié des années 50 se développe, surtout en France et en Belgique, une culture de la pochette de disque 45 Tours.

Les pochettes font l’objet d’un travail graphique et visuel particulier, souvent en couleurs, avec une photo des artistes et des compositions typographiques. Par contre, dans les pays anglo-saxons, les 45 Tours sont emballés dans des pochettes génériques sans noms d’artistes ou de groupes (voir “45 révolutions par minute”).

Ce format accessible et bon marché (par rapport à l’album 33 Tours plus onéreux et plus sophistiqué) remporte un énorme succès populaire. Dans les années 60, il est porté par les vagues yéyé et pop, puis dans les années 70 par le disco.

Cette profusion de 45 Tours va donner naissance à des manifestations graphiques inattendues : les pochettes de disques faites à la main.

Elles naissent du hasard et de l’accident, lorsque la pochette originale a été perdue ou détériorée involontairement par l’utilisateur et qu’il faut la remplacer.

Naît alors une forme d’art improbable, engendrée par l’amour des fans et par le dépit : la “recréation” d’un objet destiné à remplacer celui qui a été perdu.

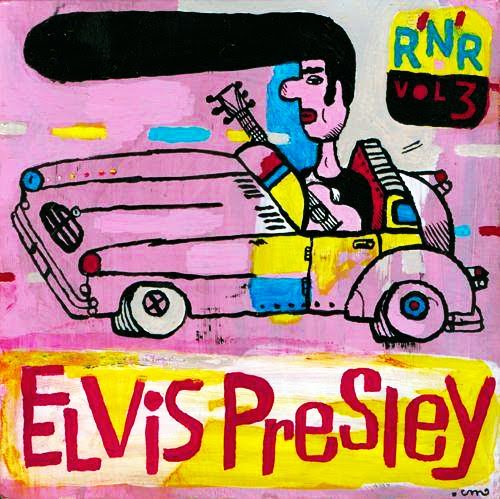

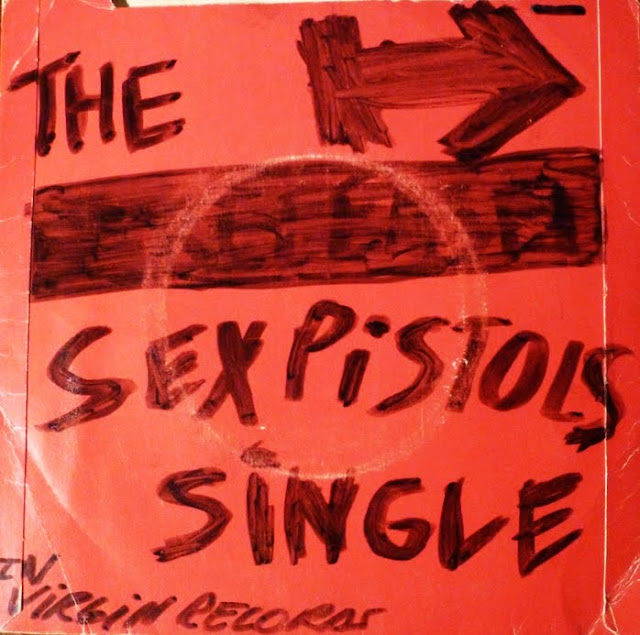

Cette manifestation du “fan art” pourrait se définir selon 3 catégories : les réalisations originales (pochettes entièrement dessinées à la main, reprenant parfois le design de la pochette de départ), les pochettes “customisées” et enfin les pochettes volontairement “vandalisées” au Bic ou au feutre.

Une vue en coupe de cette culture populaire authentique permet d’y constater l’importance de la présence d’artistes comme Johnny Halliday, Claude François, Elvis, et de tout le palmarès de la pop musique des années 60 et 70.

L’avènement du support CD dans les années 80 sonne le glas des pochettes faites à la main, qui disparaissent définitivement. Le renouveau récent du vinyl n'a pas provoqué leur résurrection, car le rapport à l'objet (devenu plus cher) a été complétement modifié.

Toujours méprisées par l’”art officiel” des musées et des galeries, elles n'ont jamais intéressé pas les “vinyl diggers”, surtout préoccupés par l’état de la pochette d’origine. Par contre, elles ont éveillé l’intérêt de quelques collectionneurs amateurs d’esthétique déviante.”

Toujours méprisées par l’”art officiel” des musées et des galeries, elles n'ont jamais intéressé pas les “vinyl diggers”, surtout préoccupés par l’état de la pochette d’origine. Par contre, elles ont éveillé l’intérêt de quelques collectionneurs amateurs d’esthétique déviante.”

Barnabé Mons

2. Moolinex

Ensemble de pochettes entièrement dessinées et peintes à la main, avec un usage constant “d’iconographie ironique et distanciée” (Florence Beaugier, Biblio Presse), en se refusant toute censure.

3. Camille Lavaud Benito

Pochettes de disques entièrement créées à la main à partir de découpages de tissu vinyl.

4. Homemade records sleeves (45 T et 33 T)